[PR]

【著者インタビュー】社員が自ら小説を執筆 大手SIer日鉄ソリューションズの「ブランド向上プロジェクト」にかける思いとは

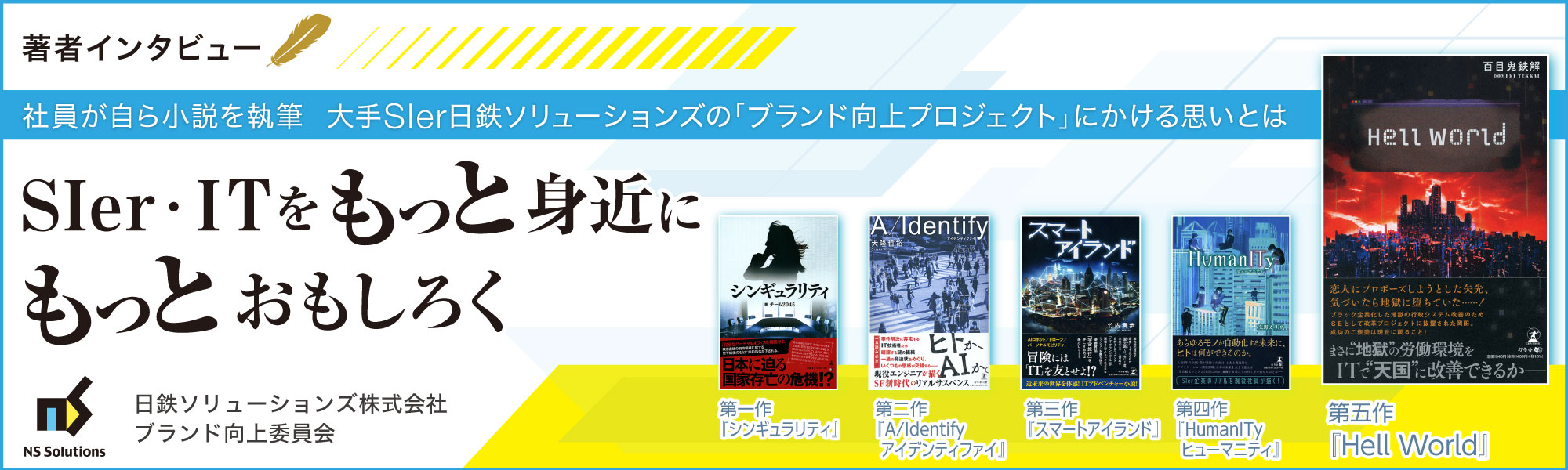

最先端のIT技術を活用し、製造、流通・サービス、金融、社会公共といったあらゆる業界のDX推進を支援する、システムインテグレーター(以下、SIer)である日鉄ソリューションズ(以下、NSSOL)。NSSOLでは、自社を含めた業界全体のブランディングプロジェクトの一環として、2016年から5年間にわたり、社員有志による小説の共同執筆活動が行われています。 2017年「シンギュラリティ」(著者:チーム2045)、2018年「A/Identify(アイデンティファイ)」(著者:大隆 哲裕)、2019年「スマートアイランド」(著者:竹内 奏歩)、2020年「HumanITy(ヒューマニティ)」(著者:矢野 カリサ)と、1年に1冊のペースで物語に乗せてメッセージを発信し続け、2021年8月に第5作目となる「Hell World」(著者:百目鬼 鉄解)を出版しました。 このインタビューでは、活動に関わるメンバーに、自らが「小説」を通して伝えたいSIerの意義や魅力、この業界に携わる者としての想い、本プロジェクトの未来についてお話を伺いました。

SIerの「本当の価値」を社会全体に伝えるために

――本プロジェクトの目的を教えてください

松本(運営担当)>

SIerという私たちの仕事を多くの方に知っていただき、その存在価値を社会にお伝えすることです。また、業界全体のプレゼンス向上に取り組む、当社の姿勢をアピールする狙いもありました。

かつて、SIerは黙々とパソコンに向かい夜中まで残業するような仕事と誤解されていましたし、システムエンジニアがプログラマと混同されることもありました。今でもそうかもしれません。

このような状況に問題意識を持ち、私たちが社会に提供している価値や実際の業務の様子を正しく伝え、SIerの魅力、NSSOLの魅力を知っていただきたかったのです。このような想いから「ブランド向上プロジェクト」がスタートしました。

プロジェクトスタート当初、SIerの存在価値や魅力をIT業界以外の方々にどう効果的に伝えられるか、メンバー全員で模索しました。その結果、IT技術の解説本ではなく、小説にして物語にメッセージを託すのがよいという結論に至ったのです。

――作品に対し、どういう反響がありましたか

松本>

1作目の『シンギュラリティ』を出版した際、多くのメディアから取材の依頼をいただきました。また、メディアだけでなく同業他社からも興味を持っていただくことが多かったです。なぜSIerである当社が小説を出版したのか、どうやって複数のメンバーで執筆したのか、など、たくさんのご質問をいただきました。

特に、「なぜ小説を出版したのか」というご質問への回答を通して、このプロジェクト発足のきっかけとなった課題や、プロジェクトの目的を直接的な言葉でお伝えすることができました。小説でだけでなく、メディアを通してメッセージを伝える機会をいただけたことは本当にありがたいです。

その後も号を追うたびに社内外のメディアに取り上げていただく機会に恵まれており、感謝しております。

――注目される機会が増えると採用にもつながりそうですね

松本>

いくつかの大学の就職センターに本を置いていただいているため、就職活動中の学生さんの目に留まり、SIerの仕事に興味を持ってくださる方がいると聞いています。

執筆した人に会いたいと訪ねてきてくださった学生さんもいて、実際に執筆者との対話の場を設けました。小説に描かれている仕事の内容はどこまでが本当か、など、いろいろとご質問いただき、執筆者の話に興味深く耳を傾けられているようでした。こうしたご相談は大歓迎ですので、いつでもご連絡いただければと思っています。

執筆者が語る、小説共同執筆の現場

――今回執筆者としてご参加された、鎌田さんと山内さんのお二人が本プロジェクトに参加しようと思ったきっかけを教えてください

鎌田>

昔から物語を読むことが好きでした。小学生時代には図書館に毎日のように通い、低学年で江戸川乱歩の明智小五郎シリーズを読破するような本の虫でした。ただ、読むだけではなく、いつかは書く側に回りたいとずっと思っていました。そんな折、社内有志で小説を書くというプロジェクトのメールが目に留まり、渡りに船と手を挙げました。

山内>

私は、演劇や映画、ドラマなどを見るのが好きで、物語を作ることに興味をひかれ、参加しました。

――執筆活動はどのように行われるのでしょうか?

鎌田>

仕事に影響しないように、アフター5にサークル的にやるのが基本です。物語の土台設計にあたる、世界観、キャラクター設定、あらすじ、方向性、ジャンルなどを詰める時は、休みの日にみんなで集まります。3作目の時には、ロケハン・取材という形で伊豆大島へ行きました。

――役割分担などはありますか

鎌田>

私は5作品全てに関わってきました。前4作までは「クライマックスシーンのプロット検討、アクションシーンの執筆」担当として主にやってきたのですが、今作では6人からなる執筆メンバーのリーダーを務めています。ただ、リーダーとは言っても、私が強力に方針を打ち出すというよりは、みんなから出てきたものをまとめていく感じです。

山内>

私は登場人物のキャラクター設定や最終段階での校閲を行うことが多いです。プロット作成や執筆は全員で行いますが、技術的な検証、プロジェクトの情景描写、日常的な会話シーンなど、メンバーの得意分野を割り振って作業を進めています。

――小説執筆に関わるようになって、ご自身の変化はありましたか

山内>

身の回りの出来事、見える景色、ニュースなど、ふとしたことが小説の材料になるんじゃないかな、と常にアンテナを張って日常生活を送るようになりました。いろいろなことが興味深く感じられて、世界が広がったような気がします。

鎌田>

小説を作る上での構成が、お客様向けのプレゼン資料でメッセージを伝えるためのスキルに役立っています。そして、小説を通じてSIerの仕事を理解してもらえるようになりました。個人的には、小説執筆というアウトプットのためのインプットを積極的にするようになったおかげで、それまで知らなかった分野に詳しくなりました。

――5作目、『Hell World』の紹介と読者の方へのメッセージをお願いします

山内>

地獄に落ちてしまったシステムエンジニアが、ブラック企業のような地獄界を改革するプロジェクトメンバーに抜擢され、ITを駆使して行政システムや労働環境の改善に奮闘する、という物語です。

読者のみなさんには、地獄の世界観や、現世とも似通った悲哀や滑稽さを楽しんでいただきながら、その中で、分析力、チームワークなどを発揮しているSIerの魅力に触れてもらいたいです。

コメディタッチですのでクスッと笑っていただきつつ、ITの面白さや業務改革や課題解決におけるシステムエンジニアの働きぶりも存分に感じていただきたいですね。この仕事に興味のある方はよりイメージを深めていただき、全く知らない方にも仕事を理解してもらう助けになればと思います。

鎌田>

地獄から人生を好転させていくという点が、今のコロナ禍での沈んだ気持ちでいる人々へのエールにもなると思います。

5作目は、私たちもコロナ禍でリモートでの作業でした。世界観やキャラクターのイメージを、複数人で合わせる作業は本当に大変でしたが、何とか一つの物語に紡ぎあげることができて自信になりました。リモートで遠く離れた人たちが、共同で物語を作ったという点で、小説に限らずモノづくりの可能性が広がっていることにも着目してもらえれば嬉しいです。

「本」になるという嬉しさ、「本」を通して伝えたいこと

――執筆者のお二人は今後に向けて始動していますか

鎌田>

今は頭を空っぽにしてインプットに努めているところです。小説執筆活動は、制作過程も面白いですし、自分たちの本が世の中に出るという快感がありますので、ぜひ続けていきたいです。

山内>

私も今はインプット期間です。もともと映画やお芝居が好きなので、楽しく見ています。ただ、つい作り手の視点で見てしまうのは、この活動のデメリットかもしれません(笑)。

紆余曲折ありながらも本になった時の嬉しさは何にも変え難いですし、仕事について、かっこいいねと言われると、メッセージが伝わっているのだなと嬉しく思います。今後も魅力的なキャラクターを通じて、SIerの仕事やモノづくりの面白さを発信し続けていきたいです。

将来、映像作品になれば嬉しいな、なんてことも思っています。

――「ブランド向上プロジェクト」としての今後の展望はありますか?

松本>

このプロジェクトは、もともと5年間で10作品を発行する計画から始まりました。思いのほか時間がかかり、1年1冊で5冊ということになりましたが、とても意義のあるものでした。6作目以降の進め方については、現在、決まっていないことも多いですが、どんな形であれ、SIerが生み出す価値や意義をもっと多くの方に知っていただけるよう、試行錯誤を重ねていきたいと考えています。

※NSSOLは日鉄ソリューションズの登録商標です。