[PR]

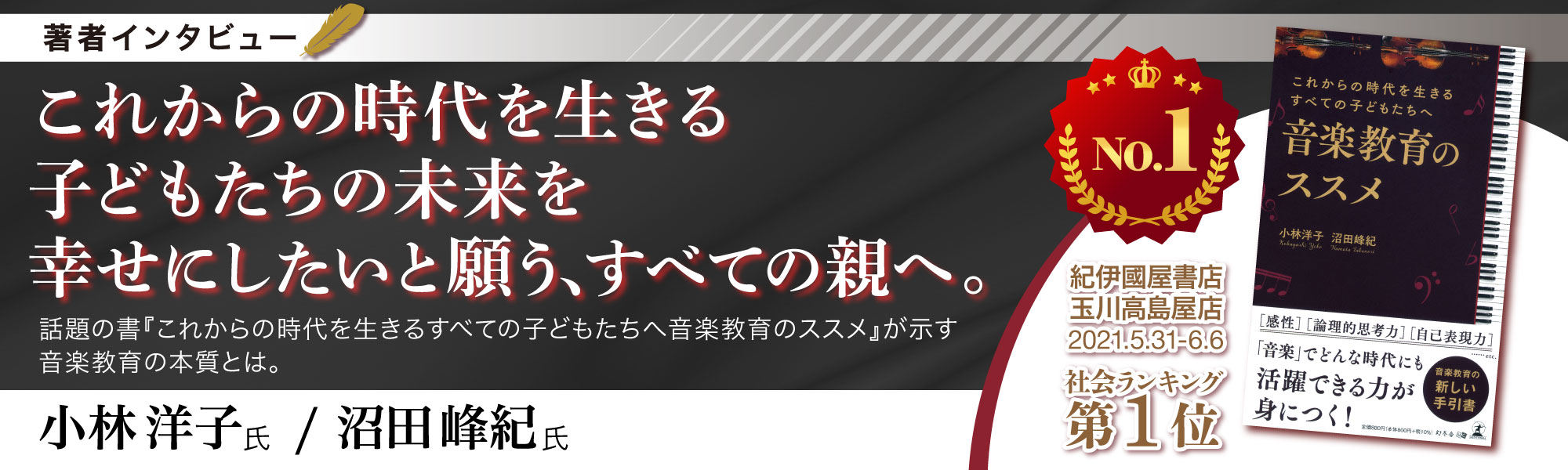

【著者インタビュー】話題の書『これからの時代を生きるすべての子どもたちへ 音楽教育のススメ』が示す音楽教育の本質とは

2020年に創業30周年を迎えた小林音楽教室は、子供の教育に対する高い意識を持つ親から多くの支持を集める独立系の音楽教室です。 これまで、音楽教育の現場で2,000人に及ぶ生徒と向き合ってきた著者の小林洋子氏に、本書を刊行したきっかけや音楽教育の具体的な効果、小林音楽教室の今後の展望について聞きました。

時代に左右されない普遍的な価値を持つ、音楽教育を提案したい

——本書を刊行したきっかけをお聞かせください。

小林音楽教室は2020年に創立30周年を迎え、私はこれまでに音楽教育の現場で2,000人に及ぶ生徒と向き合ってきました。

その経験を基に、音楽教育の意義を改めて見つめ直し、その知見を広く共有するために本書の出版を決めました。

本書を執筆する過程は、私自身にとっても大変意義深いものになりました。

音楽教育の位置付けや歴史を考察し直すことで、音楽教育の価値や素晴らしさを再発見するような感覚を覚えると同時に、音楽教育の問題や課題も明確になったように感じています。

——どのような人に向けて書かれたのでしょうか。

子供たちと保護者など、音楽教育に少しでも興味関心のある方にはぜひ、おすすめしたい一冊です。

また、お子さんにどんな習い事をさせようか悩んでいる親御さんにとっても、音楽教育が何の役に立つのか、その具体的な効果について参考になる点が多いはずです。

さらに、現場で音楽教育に携わっている音楽の専門家が読んでも、音楽教育の位置付けや音楽教育を通じて得られる効果について、多くの気づきを得られる本に仕上がったと思います。

——プログラミングスクールなど、習い事の選択肢が増える中、「習い事の王道」とも言える音楽を、いま敢えて推奨する理由を教えてください。

教室が歩んできた30年の歴史を振り返ってみても、子供たちが直面する問題は、時代ごとに異なるものでした。

しかしながら、音楽を通して魅力的な大人に成長していく生徒の姿を、私たちは数多く目の当たりにしてきました。

音楽教育が古くから存在し、「習い事の王道」としての地位を確立してきた理由は、この点にあると思います。つまり音楽には、時代の変化に左右されない普遍的な価値があるのです。

平成から令和へと時代が移り変わる中で、教育の在り方は大きく変化しました。分かりやすく言えば、「詰め込み」から「ゆとり」を経て、近年では「生きる力」を育む教育が求められるようになっているのです。

その変化に伴い、習い事の選択肢も実に多様化しています。

親御さんの教育熱も高く、「習い事で1週間のスケジュールがびっしり埋まっている」という子供が、いまでは珍しくありません。一方で、それだけ多くの選択肢がありますから、親御さんの多くがお子さんの教育方針に悩んでいます。

そこで私たちからは、時代に左右されない普遍的な価値を持つ、音楽教育を提案したいのです。

音楽教育を通じ、多様な文化における価値観や文脈を理解する

——本書に書かれている「音楽教育で、AI化・グローバル化する社会で通用する力が身に付く」というのは、一体どのような理由によるものでしょうか。

人類はこれまで、農業革命や産業革命、IT・AI技術の発展などを経験するたびに、生活や価値観を大きく変化させてきました。しかしながら、どのような時代にあっても人間ならではの力、すなわち「人間力」は重要であり続けました。

音楽というものはそもそも、様々な国や地域の信仰や思想、民族性という人間の本質的な心情と密接につながって存在してきたものです。

音楽教育では、自分の常識の外にある文化の本質を理解し、多様な文化における価値観や文脈を理解することを学びますから、その過程で「感性」や「論理的思考力」「自己表現力」といった「人間力」を育むことができるのです。

それが、音楽教育が欧米諸国において、古代ギリシアから現代まで時代を超えて脈々と受け継がれてきた教養教育(リベラル・アーツ)における重要な科目であり続けた理由でもあります。

いまでは「グローバル化」というのも聞き慣れた言葉になりましたが、そのような世界で求められる力は、語学力だけに留まりません。表現として許容される枠組みの中で、いかにオリジナリティを出せるかということを学ぶ音楽教育は、グローバル化する社会での有効な自己表現力を育む上でも役立つのです。

——音楽を通じて感性や自己表現力が身に付くことはイメージができますが、それに加えて、「論理的思考力」が身に付くのはなぜでしょうか。

たしかに、音楽で「論理的思考力」が鍛えられるというのは、意外な印象があるかも知れません。

実は、西洋のクラシック音楽の成り立ちは数学との関りが深く、楽曲は論理的に構成されていることがほとんどです。

音楽を学ぶ過程では、作曲者の意図やその論理的思考の道筋を辿ることになりますが、楽曲を表現するためにさまざまな知識を整理して解釈していく中で「論理的思考力」が鍛えられるのです。

——小林音楽教室が展開している教育の特徴について教えてください。

私たちの教室は、0歳児から大人まで、ピアノやヴァイオリン、幼児リトミックや絶対音感など、10科目を教える総合音楽教室です。初心者から上級者まで、それぞれの方が多種多様な目的で音楽を学んでいます。

また独立系の直営教室であることから、高いクオリティの施設・設備、講師陣で運営できることも大きな強みです。

音楽教育の内容としては、基礎科目である「ソルフェージュ」を重視した音楽教育を行っていることが特徴といえます。

日本語を学ぶ際、読み書きができるようになるために、ひらがなを書く練習や音読などの訓練からスタートするのと同じように、音楽の場合は、音符などの音楽記号で書かれた楽譜について、素早く正確に読んで演奏できるようになるための訓練が必要になります。

私たちの教室では、ピアノやヴァイオリンなどの楽器の学習と併行して、独自メソッドによる「ソルフェージュ」学習を行うことで、高い学習効果を生み出しています。

教育の現場から音楽界を盛り上げていくことに貢献したい

.png)

——紀伊國屋書店(玉川高島屋店)でランキング1位※を獲得するなど、書籍の売れ行きが好調です。その理由をどう分析しますか。

多くの方に興味関心を持っていただき、大変嬉しく思っています。

混迷の時代であればあるほど、どこに向かって進めばいいのかが分からず、羅針盤のようなものを求める方が多いのではないでしょうか。現在のように、無数の選択肢のある世の中であればなおさらです。

子どもにどのような教育を受けさせたらいいのか?という問いは昔もいまも変わらないすべての親の共通の悩みだと思います。

様々な教育の情報が溢れているいまだからこそ、音楽教育が古代から人間教育として重視されてきた事実などが親にとって魅力的に感じられるのかも知れません。

※「紀伊國屋書店 玉川高島屋店 2021.5.31-6.6社会ランキング」

——本書を通じ、もっとも強調して伝えたいことは何ですか。

音楽とは、本来ワクワクする楽しいことです。何よりもまずはその点を強調したいと思います。それに加え、音楽を楽しみ、学ぶことを通じて、これからの時代を生きていくのに必要な素養が自然と身に付いていくとしたらどうでしょうか?

本書を通じ、そんな可能性に満ちた音楽教育の世界を覗き見ていただければ、それ以上に嬉しいことはありません。

——最後に、今後、小林音楽教室がめざすところを教えてください。

日本では、一流のプロでも一般の音楽愛好家であっても、どのような人にとっても、音楽を学ぶ最初の一歩は音楽教室だったというケースが多いはずです。音楽教室は、年齢やレベルを問わず、音楽を学びたいと思う人を分け隔てなく受け入れてきた「音楽の学びの場」といえる存在です。

音楽の良き理解者を育み、音楽を愛する人の手によって音楽の価値が循環していくことが、文化としての音楽を発展させ、未来に受け継いでいくことにつながります。音楽教室は、そういった社会教育を担う存在でもあるのだと自負しています。

音楽教育という立場から音楽界の将来につながる多様な人材を育て、微力ながら、これからも音楽界を盛り上げていくことに貢献していきたいと思っています。